Chapter 1:

UN SUEÑO

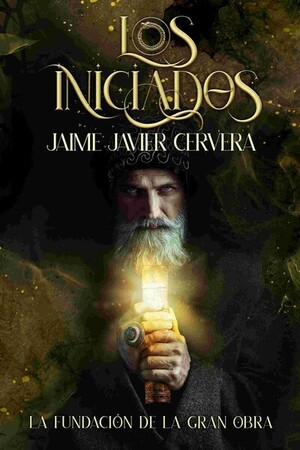

LOS INICIADOS: LA FUNDACIÓN DE LA GRAN OBRA

LOS

INICIADOS

LA FUNDACIÓN DE LA GRAN OBRA

JAIME JAVIER CERVERA

PREÁMBULO

Nací con la maldición de querer saber todo sobre el hombre; los misterios que aguardan entre polvo y sombra, y palpitan en las voces del ayer, que todavía moran en los anales de alaridos, lamentos y clamores, testigos de tránsitos y desazones, triunfos y derrotas, gozos y pesares; los reclamos, justas y tragedias que vivieron los soberanos y sus pueblos, los rebeldes, marginados, místicos y santos, nuestros ancestros; sus templos y los secretos en las piedras; los entresijos de la historia en cada pliegue de las vidas de aquellos que dejaron huella en la humanidad y hasta de los olvidados que nunca importarán…

A lo mejor puede sonar a bendición, pero no ha sido mi caso. ¿Por qué? He agotado mi existencia buscando lo inalcanzable: la verdad.

Nunca creí en la historia como se relata en los libros, y eso me llevó al error de hacerme historiador. ¡Tremendo desatino! Tras estudiar los cientos de testimonios en papel que se dan por buenos, no quedaba duda: nos mienten como bellacos.

A medida que desgranaba los capítulos, se revelaban las partes dudosas, las que se fundamentan en escasos indicios pero se aceptan; y en su conjunto incompletos, pues no muestran la grandeza del hombre.

No explicaban que se había visto inmerso en gestas entre abominables fuerzas y librado titánicos combates entre el bien y el mal, saliendo victorioso; ni que contaba con héroes envueltos en hazañas conquistadas para sus naciones, dignas de escribirse en los sagrados libros que se hallan en el Cielo; ni que sus profetas en los desiertos y adivinos en oráculos habían clamado augurios que se tienen por fábula porque sobrepasan lo que es elucubrable, a pesar de que son ciertos; o que los magos de antaño lo habían conducido en presencia de los dioses, y juntos amañaron el destino y esbozaron el entero porvenir.

Somos mucho más, estamos forjados en quimeras, coraje y aventura, de intrépidos peldaños hacia lo desconocido, la beldad y perfección; nos pertenece la gloria, nos persiguen los milagros, nuestro rumbo está marcado en dirección al infinito; nacimos para vencernos y alcanzar la divinidad: somos más descollantes de lo que, si se descubriera, se podría consentir.

Disconforme y preso de congoja, desistí en indagar en un pasado que, según había comprendido, solo aquellos que le dieron forma me podían confesar.

Me fui consumiendo como hielo se derrite en agua templada, y se diluyó mi fulgor por conocer.

En un giro del destino, ya de viejo, cuando aún menos lo buscaba, llegó hasta mí una gema de tremendo poder.

La fe, la fuerza más poderosa que opera en el hombre y rige cuanto vive bajo, entre y sobre la inmarcesible bóveda del firmamento, aquella que había recogido de joven y restaba todavía en algún recodo de mi alma, al fin había respondido en forma de gracia a mi llamada. Tras una vida de yerros y desánimo, tenía entre mis manos una Piedra que obedecía, contestando a mis eternas preguntas.

Se desplegaba cual libro abierto y me llevó a un viaje hacia los ignotos rincones de este universo y más allá, a la miríada de mundos que ni en los sueños de la mente más sesgada se podrían confabular; en primera fila, a las épicas guerras de viejos regimientos que tiñeron de sangre infinidad de campos de batalla, a los castillos para curiosear entre las crónicas de reyes y sus cortes enfrentadas, a las remotas epopeyas de seres monstruosos y utópicos gigantes; en directo a la era de mitos y leyendas que damos por fantasía y son verdad; personajes olvidados en el tiempo que no sabemos que existieron, pero trocaron el curso de la tierra y el espacio eviterno de los cielos; a andar por derroteros al lado de maestros iniciados que peregrinaron por los caminos del conocimiento y de la magia.

Me sumergió al fondo de los océanos, a los expolios y percances de naufragios, fieros barcos y piratas, e incluso me elevó a los gloriosos reinos de los ángeles para descenderme a los profundos pozos del Abismo, donde moran los demonios y bestias infernales relegados por Dios desde los albores primigenios; en suma, una sucesión de lances y ordalías que ni la célebre biblioteca de Alejandría plena sería capaz de abarcar.

Pero de todas, entre la plétora de lugares y épocas, hay una que sobrepasa a las demás por su proximidad, porque nos toca y pertenece; nos define como hombres y narra nuestra historia, desde la antigua a la reciente, nuestras lagunas y tropiezos, las virtudes y proezas, nos ensalza y nos rebaja; por su testimonio, exime al tiempo que condena, traza nuestro sino contenido en los presagios de los antiguos visionarios y hasta explica la razón de la perpetuidad como especie; y la que, cuando hayas escuchado, aun no me creas, entenderás por qué me he visto obligado a contar.

El libro que tienes delante es esta historia.

PRIMERA PARTE

EL INICIO DE LA GRAN OBRA

Acompáñame al lugar donde me ha transportado la Piedra: el Bajo Medievo, el turbulento escenario que fue testimonio de las más terribles barbaries y las más grandiosas conquistas, un fiel reflejo de nuestra inherente dualidad.

Te preguntarás qué te puedo decir que no sepas ya.

No todo es como había imaginado por las fuentes históricas, documentales o internet. Es otro mundo, en la atmósfera se respira hechizo, en cada aliento se filtra un soplo de magia.

Y aunque veo hombres que difieren de nosotros, tras sus ojos se esconden los mismos sueños que nos persiguen desde el instante en que aparecimos sobre la faz de la tierra. Me lo dicen sin palabras; de cada individuo con el que te cruzas recibes el mismo mensaje: nuestros corazones anhelan entregarse a alguna suerte de magia que nos eleve por encima de una realidad mediocre.

Pero centrémonos en conocer más sobre la que ha creado la Piedra. El hombre lleva practicando alquimia desde hace unos dos mil años. Esta antigua práctica, que fascina a cuantos atrapa, es una compleja red de sistemas filosóficos y esotéricos que combina elementos de diferentes disciplinas —química, metalurgia, física, astrología, medicina, misticismo, espiritualismo, arte…— y persigue la transmutación de la materia.

Sus orígenes son tan difusos como la propia disciplina, pero se sospecha que comenzó a desarrollarse en Alejandría, en torno al siglo iii a. C., y se extendió como la pólvora junto con la expansión de las civilizaciones en la Antigüedad, pasando por Mesopotamia, el Antiguo Egipto, Persia, India, China, la Antigua Grecia, el Imperio romano y el Imperio islámico.

Ahora, en la Europa medieval, debido a sus fuertes conexiones con el mundo árabe, la alquimia ha sido aceptada por la religión cristiana y se ha propagado por el continente. Los alquimistas musulmanes introducen los saberes herméticos y empiezan a proliferar cantidad de tratados que se traducen y se difunden con rapidez por Europa.

Cualquiera con auténtico afán puede iniciarse en este Arte, por lo que gran número de letrados y religiosos se ven atraídos por la Ciencia Sagrada y sus singulares promesas.

Incluso la mayoría de reyes tiene a su disposición a alquimistas trabajando en su corte.

Aun así, buena parte de la sociedad se siente reacia. Las descabelladas quimeras de vida eterna y riqueza que promete, sumadas a la larga lista de embaucadores que se aprovechan de ella, generan una imagen oscura de la alquimia, más bien una farsa para hombres ingenuos.

NICOLÁS FLAMEL

Nicolás Flamel, alquimista que se expresa en el lenguaje de su fe cristiana, dice, acerca de la culminación de la «Obra», que esta «hace bueno al hombre porque de él arranca la raíz de todos los pecados –o sea, la codicia–, haciéndole generoso, manso, piadoso, creyente y temeroso de Dios, por malo que haya sido. Porque desde ahora estará siempre lleno de la gracia y la misericordia que ha recibido de Dios y de la profundidad de sus maravillosas obras».

TITUS BURCKHARDT

1

Un sueño

1378, París

El día empezó diferente. Cada mañana de los últimos años habían comenzado del mismo modo, junto a su querida mujer. Pero hoy no esperaría para levantarse con ella.

Aún tenía presente el sueño de esa noche: un ángel, que sostenía un libro dorado, se le había aparecido y le dijo: «Mira bien este libro, Nicolás. Al principio, no entenderás nada acerca de él, ni tú ni ningún otro hombre. Pero algún día verás en él lo que nadie podrá».

Se vistió a toda prisa, sin olvidar la kipá sobre la cabeza calva.

Impulsado por la fe, se dirigió a su refugio, la capilla Saint Jacques de la Boucherie, a unas calles de su casa. La pronta luz del alba, que a duras penas se infiltraba entre una apretada oscuridad, le iluminaba tímida los pasos; y hacía falta: la fisonomía irregular de las calles, algunas empedradas y otras de tierra, llenas de baches, lodo y charcos infectos, presentaba un peligro. En el trayecto solo se cruzó con algunos animales que andaban sueltos, mas la presencia de vida humana se palpaba en el ambiente bajo un perfume nauseabundo, un odorífero hediondo cuyo extracto eran los restos de comida, paja, orina y todo tipo de excrementos. El frío lacerante del invierno preservaba la pestilencia en el aire, aunque el olfato acostumbrado de Flamel nunca la había llegado a percibir.

Entró en la capilla, que no alojaba ni una mísera alma en su interior.

Se arrodilló delante de su Salvador, al que toda su existencia había demostrado inquebrantable latría, besó la estatua y se santiguó; agradeció en silencio la señal divina que había aparecido en el sueño, si bien aún no sabía el alcance del mensaje de aquel misterioso intermediario de Dios.

Después de haber ajustado cuentas con la fe, se sentía libre de continuar con las actividades de su rutinario quehacer. De allí enfiló directo hacia el trabajo. Estaba cerca de la iglesia.

Por su vida sencilla, de casa al trabajo, del trabajo a la iglesia y de la iglesia a casa, sus movimientos se limitaban a su barriada, la Ville, de la que había salido en contadas ocasiones, algo habitual entre sus coetáneos.

Y a él ya le iba bien moverse dentro de ese reducido perímetro: por su carácter estable y su conformismo innato, gustaba de una rutina predecible en un entorno que conocía como a la palma de su mano, sin sobresaltos y sabiendo por adelantado, detalle a detalle, jornada tras jornada, lo que le depararía un nuevo amanecer.

En un santiamén, se hallaba delante de su librería.

Abrió la puerta, y se reencontró con sus incondicionales compañeros de oficio, con los que nunca había hablado aun cuando le enseñaron cuanto sabía, amigos mudos de papel que llenaban de vida las estanterías de la modesta tienda. Las obras, en tantas presentaciones como gustos, se agolpaban en pilas bajo una capa de polvo; hacía tiempo que la mayoría no se había tocado, ni por un cliente ni por Flamel, solo eran parte de la colección particular que había amasado con los años.

Se acercó a la mesa de trabajo y tomó el libro que estaba traduciendo para un burgués adinerado.

Cogió pluma y la bañó en el tintero, con la idea de terminar aquel encargo. Tenía varios volúmenes atrasados de otros asiduos que se le habían ido acumulando y requerían su atención.

Había heredado el oficio de copista y escribano de su padre, un respetable judío que fue sofer antes de su conversión forzosa al cristianismo; de él había aprendido el hebreo y el latín, por ende, había contado con el privilegio de leer y traducir cantidad de textos desde temprana edad.

La librería había sido una consecuencia casi inevitable de haber pasado su existencia entre letras y conocimiento. Ya de joven, su pasión por ellos lo había convertido en bibliófilo. Mientras trabajaba para el rey para mejorar sus ingresos, había tenido acceso a un extenso repertorio de obras y la oportunidad de investigar sobre toda clase de temas. A través del monarca, pudo entrar en contacto con grandes eminencias y acabó formándose como erudito.

Ese día, como la mayoría, nadie puso un pie en el establecimiento. Solo la clase acomodada podía adquirir un libro, razón por la cual no todos los días entraba alguien dispuesto a dejarse unas monedas para un artículo de lujo.

Las horas discurrieron con pesadez. Destellos del recuerdo de su sueño afloraban cual nubes cruzan vagarosas por el cielo: aunque luchaba por mantenerse concentrado, conseguían despistarlo de su trabajo, al que amaba y le había granjeado una brillante reputación.

Cerró por la tarde, cuando el sol se replegaba anunciando al escribano que era hora de regresar su humilde alma para casa. Con la satisfacción de haber concluido un encargo que hacía tiempo debería haber zanjado, giró la llave de la puerta, y se despidió así de sus compañeros del saber hasta la siguiente amanecida.

Please sign in to leave a comment.