Chapter 1:

Prólogo 2

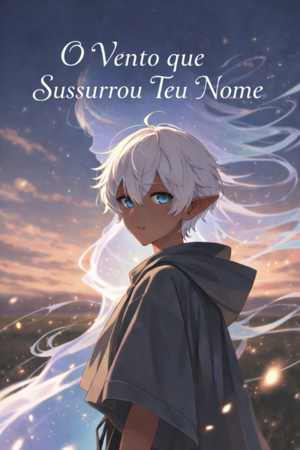

O Vento Que Sussurrou Teu Nome

Debaixo das luzes fluorescentes do estoque, que davam à nossa pele um tom doentio de cera, senti o metal frio da alavanca da paleteira manual esmagar a palma da minha mão.

O cheiro era de papelão úmido e ferro oxidado, um aroma pesado que se misturava ao zumbido constante das geladeiras industriais no fundo do galpão.

Era uma manhã como tantas outras, cinzenta e sem propósito, e o meu corpo já estava suado por baixo do uniforme.

— Vira homem, porra. — A voz grave e ligeiramente rouca de Leo atravessou o som da empilhadeira a diesel que manobrava no corredor vizinho.

Eu estava curvado, fazendo uma contagem de caixas de enlatados. Os paletes estavam alinhados como lápides de um cemitério de produtos, e eu tinha de separar o lote mais antigo para expedição.

Leo, meu amigo e colega de trabalho, estava apoiado na paleteira, a camisa de uniforme amassada, e os olhos escuros semicerrados em repreensão.

Não respondi. Apenas forcei um sorriso breve, que falhou ao chegar aos meus olhos.

O calor subiu pela minha nuca, o calor da vergonha misturada à irritação.

Ah, vai se foder, Leo. Você não sabe da minha vida.

Mas o pensamento não tinha força. Era uma mentira fraca, e no fundo, no lugar oco onde o orgulho deveria morar, eu sabia que ele tinha razão.

Ele só estava tentando ajudar do jeito rude dele, usando o tom de quem está descascando um osso para um cão faminto.

— Fica em casa o dia todo sem fazer bosta nenhuma. Vai estudar, sair um pouco, caralho. — Ele deu um tapa leve, mas firme, no meu braço. Não era raiva, era frustração de amigo.

Encarei o código de barras na caixa, desejando que ele sumisse, que toda a paleteira, a fábrica e o zumbido irritante desaparecessem como fumaça.

Cada vez que eu sentia o peso morto da carga ao tentar levantar o palete, era como se o peso da minha própria inércia estivesse ali, me lembrando do quão pesado e difícil era sair do lugar.

Leo não se importou com o meu silêncio e continuou seu sermão, a voz quase um sussurro cúmplice, mas ainda assim carregada de estresse.

— Po, cara, fica perdendo seu tempo fazendo o quê? Se esforça em algo. Você é mais que isso, pelo menos eu sei que você é. Sou seu amigo, estou te passando uma visão.

A visão. A palavra soou grande demais para ser dita entre as prateleiras de um estoque de alimentos enlatados.

— O que você faz quando chega em casa? — A pergunta dele veio, e eu senti minhas bochechas ruborizarem.

Eu não conseguia olhá-lo nos olhos. Sentia o constrangimento, não por ele, mas pela constatação.

O que eu fazia?

Eu me lembrava da rotina com uma clareza dolorosa, um loop vicioso que parecia o código defeituoso da minha vida: descer do ônibus, sentir o asfalto úmido na sola do tênis, caminhar pela rua estreita, abrir a porta, o cheiro de casa, o banho quente para tirar o cheiro de óleo e papelão da fábrica, o café forte, e então...

O quarto. O sofá. A tela.

O dia inteiro se dissolvia em horas de inatividade. O tempo escorria entre vídeos aleatórios e jogos repetitivos. Eu era um espectro da minha própria vontade.

— Fica vegetando no seu quarto? — Leo perguntou, o tom agora mais suave, mas ainda assim direto. Ele não precisava da minha resposta; ele já a tinha.

Suspirei, o ar do estoque frio picando meus pulmões. Olhei para o relógio na parede de tijolos. Quase meio-dia.

— É. Eu sei. — Minha voz saiu rouca. — Eu vou dar um jeito. Prometo.

Leo deu um sorriso de escárnio, mas havia alívio em seus olhos.

— Assim que se fala, hominho. Agora, move essa paleteira que a gente tem que fechar a contagem antes que o sino toque.

Voltamos ao trabalho, o ritmo pesado e repetitivo, mas a tensão havia diminuído.

Quinze minutos depois, o apito estrondoso do almoço ecoou pela fábrica, um som que quebrava o silêncio industrial como o grito de um pássaro mecânico.

Guardei o coletor de dados, o número final da contagem ainda piscando em vermelho na tela.

Leo me esperou, jogando a paleteira para o lado com um chute.

— Anda, Arven. Tô morrendo de fome, e se a gente não for no último horário, vai ter fila na porta. E eu não nasci pra comer em pé igual mendigo.

A zoeira de Leo era sua linguagem padrão. Qualquer coisa que eu dissesse seria respondida com uma patada, uma ignorância forçada que, na maior parte do tempo, era insuportável, mas que hoje, curiosamente, parecia menos agressiva.

Deixamos o estoque de latas e passamos pelas linhas de produção. O ruído das máquinas se transformou em um coro abafado.

— E aí, seu merda. — Um colega acenou com a cabeça.

— Oi, Márcia. Tudo bem? — Eu disse, cumprimentando uma operadora mais velha que sorriu com gentileza.

Essas interações rápidas, banais, eram o meu único ponto de contato social. Por um breve momento, eu sentia que pertencia àquele universo, que era um engrenamento daquela máquina.

Chegando ao vestiário, Leo me apressou enquanto eu pegava o celular e a carteira no armário.

— Vai pro banheiro? Vai retocar a maquiagem, boneca? Que demora é essa.

Ignorei-o, entrando na cabine. A porta rangia, e a pia pingava. A água fria na minha nuca me despertou um pouco.

Quando saí, Leo estava recostado na parede, impaciente.

— Puta que pariu. O que você tava fazendo? Caguei e voltei, e você ainda estava lá.

— Vai tomar no seu cu, Leo. — Eu resmunguei, guardando o celular.

Ele riu, o som seco e rápido.

— Isso aí, tá aprendendo. Tá virando hominho.

Seguimos para o refeitório, que ficava em um anexo da fábrica. Graças à nossa escolha de ir no último horário, a fila estava curta.

Peguei a bandeja, o metal levemente quente, e deslizei-a pelo trilho. Talheres, prato, guardanapo. Hoje era dia de arroz, feijão e um frango assado que parecia ter sido ressecado sob o sol do deserto, acompanhado por uma salada de maionese suspeita.

Sentamos em uma mesa semiocupada, perto da janela. O vidro estava embaçado, e lá fora, o céu já começava a se fechar em um cinza-pálido, carregado de chuva.

— Vocês viram o jornal hoje? — perguntou Pedro, um dos colegas que já estava ali.

— O quê? — Leo enfiou uma garfada de feijão na boca.

— O ciclone. Dizem que tá vindo pra cá.

Ouvir sobre o ciclone foi como uma notificação tardia. Eu tinha visto algo sobre isso, mas parecia distante, como as tragédias que só acontecem na TV.

— Tava lá no Sul, já fez cinco mortos e uns seiscentos e cinquenta feridos. — Disse Lucas, sentado ao meu lado.

A voz dele era baixa, e o peso da informação fez o barulho de talheres ao nosso redor diminuir por um instante.

— Que droga. — Pedro suspirou. — Certeza que vai acabar a energia.

— Sim, provavelmente. — Lucas concordou, apático.

— Mas que droga! Justo no meu dia de folga vai ficar sem energia! Eu queria era jogar no PC.

Leo não perdeu a oportunidade:

— Se fudeu, otário! Hahahaha!

Todos rimos, o som da nossa risada nervosa e seca misturando-se à ameaça real da tempestade.

O ciclone, com sua violência destrutiva e seu rastro de caos, parecia a única coisa capaz de romper a rotina monótona da fábrica.

Após o almoço, enquanto Leo e os outros foram fumar, eu me afastei. Eu precisava daquele isolamento.

Encontrei um banco de concreto no pátio interno, longe da agitação.

Coloquei os fones de ouvido. O mundo barulhento da fábrica se transformou em um murmúrio distante, uma cortina sonora que eu podia ignorar.

O vento começou a soprar, trazendo a primeira promessa de chuva.

Abri o meu aplicativo de vídeos.

Na tela pequena, começou a rodar um documentário sobre a origem do café.

Vi a colheita, as mãos delicadas de quem sabia esperar o fruto vermelho e maduro. Vi o processo lento e manual de secagem, de separação.

A maneira como a água e o fogo eram manipulados para transformar uma semente amarga na bebida que sustentava a civilização.

Em seguida, assisti a outro vídeo, desta vez sobre o açúcar.

A cana-de-açúcar sendo cortada à mão, o esmagamento nas moendas antigas, a fervura longa, o cheiro doce e pegajoso no ar, o líquido cristalizando-se, grão por grão.

Enquanto observava os inventos e os processos de séculos atrás, meu peito se enchia de uma admiração estranha e uma dor aguda.

As pessoas do passado. Eles eram os arquitetos.

Se dependesse de mim para ter ideias para essas invenções, a civilização ainda estaria atrasada. Estaria em ruínas.

A frase me atingiu como um soco no estômago. Eu era um mero consumidor. Um produto inútil da civilização que eles construíram.

Olhei para o relógio digital no celular. A luz azul da tela piscava, me alertando. Fim do almoço.

Hora de voltar à realidade pesada do estoque.

O resto da tarde se arrastou.

Contagem, separação, o barulho da chuva pesada batendo contra o telhado de zinco. Parecia que o ciclone estava mais perto do que previmos.

Quando o sino final soou às cinco da tarde, foi como o fim de uma sentença.

Despedi-me de Leo com um aceno e um resmungo, peguei a mochila e me dirigi ao ponto de ônibus.

Eu já estava com os fones de ouvido, a música agindo como um escudo contra o cansaço e o barulho do mundo.

Desci do ônibus no ponto isolado da avenida.

O asfalto ainda úmido brilhava sob a luz fraca dos postes que lutavam contra a escuridão precoce do temporal.

Antes de atravessar, parei para checar a avenida.

Era para estar cheia, com o trânsito do fim do dia escoando como um rio furioso; eu já tinha quase sido atropelado várias vezes ali.

Mas, agora, estava totalmente deserta.

Nenhum veículo, nenhuma alma.

A ausência de barulho de motor era mais perturbadora do que o ruído intenso.

Atravessei.

Enquanto ajeitava a mochila, meu celular apitou, cortando a música nos meus fones.

Era uma mensagem do governo:"Perigo Iminente: Vento Extremo e Chuva Intensa. Procure Abrigo."

O aviso era formal e frio, contrastando com o peso sombrio do céu.

Li a mensagem, soltei um suspiro melancólico e continuei meu caminho.

Entrei na rua estreita, e o som do trânsito — ou a falta dele — foi morrendo atrás de mim.

Eu vou dar um jeito.

A promessa ecoava em meus pensamentos.

Mas o que eu faria?

Mudar a vida era mais pesado do que levantar um palete.

A calmaria naquela rua isolada era quase exagerada.

Quando cheguei ao trecho final, senti um vento forte que me fez cambalear.

Não era o vento constante da tempestade, mas uma rajada que parecia vir de uma montanha.

As árvores balançavam de forma violenta, e uma chuva de folhas caídas rodopiava ao meu redor.

Num impulso, subi o barranco de terra correndo, buscando um atalho e uma visão mais ampla.

Era um hábito.

Do topo, eu costumava ter um vislumbre do centro da cidade: pequenas construções e um único e imponente arranha-céu.

Mas a visão de hoje era diferente.

No horizonte, onde o centro urbano se estendia a quarenta e cinco minutos de caminhada rápida, havia uma massa cinzenta e colossal.

O ciclone.

Era enorme e forte o suficiente para que seus ventos, ainda que distantes, fossem sentidos com violência ali, onde eu estava.

Eu não estava vendo uma tempestade, estava vendo a aniquilação.

Assustado, tirei os fones de ouvido.

O som do mundo real, o rugido do vento, me atingiu com força.

Vou correr para casa. Preciso avisar a todos.

Mas, de repente, a chuva chegou. Muito mais forte.

O céu se fechou em um breu numa velocidade que desafiava a natureza.

Em um instante, o cinza deu lugar à noite.

Droga. Esqueci meu guarda-chuva no vestiário.

Comecei a correr pela rua, o vento agora contra mim, parecendo me empurrar para trás.

Então, no meio daquela ventania violenta, senti um vento mais leve, mais quente.

Um calor aconchegante que se aninhou na minha pele.

E quando o vento suave passou por mim, ele trouxe um som:

— Arven.

Foi um sussurro, como se alguém estivesse parado bem ao meu lado.

Eu parei automaticamente, virando o corpo de um só golpe.

Olhei para os lados, meu coração batendo no ritmo do trovão distante.

Não havia ninguém.

A chuva intensa e o vento frio voltaram a se intensificar, me acordando do transe.

Senti uma sensação estranha e insuportável na nuca.

Olhei para trás, para a paisagem que eu tinha acabado de percorrer.

As árvores e o barranco sumiam em um breu.

Uma escuridão sólida e absoluta vinha em minha direção, silenciosa, engolindo o asfalto.

Assustado, comecei a correr.

O vento e a chuva eram barreiras líquidas e invisíveis, mas eu corri.

Olhei para a frente, mas a paisagem lá também estava se transformando em breu.

A escuridão vinha de todas as direções.

A sensação de queda veio antes que o breu me atingisse.

O chão onde meus pés pisavam simplesmente sumiu.

Eu estava flutuando.

Um vazio.

Não havia luz, não havia som, apenas meu corpo isolado na escuridão infinita.

O vento leve e aconchegante voltou.

E o sussurro, doce e fugaz:

— Arven.

Por um momento, senti que poderia alcançar algo, uma certeza.

Estiquei a mão, tentando agarrar essa certeza.

Mas antes que meus dedos encontrassem qualquer coisa, eu caí.

O baque foi seco, como cair de uma cama durante um pesadelo.

A dor me atingiu primeiro.

Levantei-me, tentando ignorá-la e entender o que havia acontecido.

O breu tinha se desfeito.

Olhei em volta.

Estava em um salão amplo, de paredes de pedra adornadas com tapeçarias.

E ali, o choque: um número mediano de pessoas me observava.

Suas roupas, de tecidos pesados e cores nobres, pareciam ter saído de uma série de época.

No centro da minha visão, ao fundo, sentados em cadeiras imponentes, estavam um Rei e uma Rainha, inconfundíveis por suas coroas e vestes.

Meu olhar via tudo, mas minha mente estava em pane.

O peso de todos aqueles olhares recaiu sobre mim.

Era um olhar que eu conhecia muito bem da minha própria autoavaliação, mas amplificado por dezenas de estranhos: decepção? raiva? era uma mistura destrutiva.

Virei a cabeça para a esquerda e vi seis outras figuras, seis jovens que, como eu, observavam tudo com curiosidade e medo nos olhos.

O que estava acontecendo ali? Onde eu estava?

O cheiro era de papelão úmido e ferro oxidado, um aroma pesado que se misturava ao zumbido constante das geladeiras industriais no fundo do galpão.

Era uma manhã como tantas outras, cinzenta e sem propósito, e o meu corpo já estava suado por baixo do uniforme.

— Vira homem, porra. — A voz grave e ligeiramente rouca de Leo atravessou o som da empilhadeira a diesel que manobrava no corredor vizinho.

Eu estava curvado, fazendo uma contagem de caixas de enlatados. Os paletes estavam alinhados como lápides de um cemitério de produtos, e eu tinha de separar o lote mais antigo para expedição.

Leo, meu amigo e colega de trabalho, estava apoiado na paleteira, a camisa de uniforme amassada, e os olhos escuros semicerrados em repreensão.

Não respondi. Apenas forcei um sorriso breve, que falhou ao chegar aos meus olhos.

O calor subiu pela minha nuca, o calor da vergonha misturada à irritação.

Ah, vai se foder, Leo. Você não sabe da minha vida.

Mas o pensamento não tinha força. Era uma mentira fraca, e no fundo, no lugar oco onde o orgulho deveria morar, eu sabia que ele tinha razão.

Ele só estava tentando ajudar do jeito rude dele, usando o tom de quem está descascando um osso para um cão faminto.

— Fica em casa o dia todo sem fazer bosta nenhuma. Vai estudar, sair um pouco, caralho. — Ele deu um tapa leve, mas firme, no meu braço. Não era raiva, era frustração de amigo.

Encarei o código de barras na caixa, desejando que ele sumisse, que toda a paleteira, a fábrica e o zumbido irritante desaparecessem como fumaça.

Cada vez que eu sentia o peso morto da carga ao tentar levantar o palete, era como se o peso da minha própria inércia estivesse ali, me lembrando do quão pesado e difícil era sair do lugar.

Leo não se importou com o meu silêncio e continuou seu sermão, a voz quase um sussurro cúmplice, mas ainda assim carregada de estresse.

— Po, cara, fica perdendo seu tempo fazendo o quê? Se esforça em algo. Você é mais que isso, pelo menos eu sei que você é. Sou seu amigo, estou te passando uma visão.

A visão. A palavra soou grande demais para ser dita entre as prateleiras de um estoque de alimentos enlatados.

— O que você faz quando chega em casa? — A pergunta dele veio, e eu senti minhas bochechas ruborizarem.

Eu não conseguia olhá-lo nos olhos. Sentia o constrangimento, não por ele, mas pela constatação.

O que eu fazia?

Eu me lembrava da rotina com uma clareza dolorosa, um loop vicioso que parecia o código defeituoso da minha vida: descer do ônibus, sentir o asfalto úmido na sola do tênis, caminhar pela rua estreita, abrir a porta, o cheiro de casa, o banho quente para tirar o cheiro de óleo e papelão da fábrica, o café forte, e então...

O quarto. O sofá. A tela.

O dia inteiro se dissolvia em horas de inatividade. O tempo escorria entre vídeos aleatórios e jogos repetitivos. Eu era um espectro da minha própria vontade.

— Fica vegetando no seu quarto? — Leo perguntou, o tom agora mais suave, mas ainda assim direto. Ele não precisava da minha resposta; ele já a tinha.

Suspirei, o ar do estoque frio picando meus pulmões. Olhei para o relógio na parede de tijolos. Quase meio-dia.

— É. Eu sei. — Minha voz saiu rouca. — Eu vou dar um jeito. Prometo.

Leo deu um sorriso de escárnio, mas havia alívio em seus olhos.

— Assim que se fala, hominho. Agora, move essa paleteira que a gente tem que fechar a contagem antes que o sino toque.

Voltamos ao trabalho, o ritmo pesado e repetitivo, mas a tensão havia diminuído.

Quinze minutos depois, o apito estrondoso do almoço ecoou pela fábrica, um som que quebrava o silêncio industrial como o grito de um pássaro mecânico.

Guardei o coletor de dados, o número final da contagem ainda piscando em vermelho na tela.

Leo me esperou, jogando a paleteira para o lado com um chute.

— Anda, Arven. Tô morrendo de fome, e se a gente não for no último horário, vai ter fila na porta. E eu não nasci pra comer em pé igual mendigo.

A zoeira de Leo era sua linguagem padrão. Qualquer coisa que eu dissesse seria respondida com uma patada, uma ignorância forçada que, na maior parte do tempo, era insuportável, mas que hoje, curiosamente, parecia menos agressiva.

Deixamos o estoque de latas e passamos pelas linhas de produção. O ruído das máquinas se transformou em um coro abafado.

— E aí, seu merda. — Um colega acenou com a cabeça.

— Oi, Márcia. Tudo bem? — Eu disse, cumprimentando uma operadora mais velha que sorriu com gentileza.

Essas interações rápidas, banais, eram o meu único ponto de contato social. Por um breve momento, eu sentia que pertencia àquele universo, que era um engrenamento daquela máquina.

Chegando ao vestiário, Leo me apressou enquanto eu pegava o celular e a carteira no armário.

— Vai pro banheiro? Vai retocar a maquiagem, boneca? Que demora é essa.

Ignorei-o, entrando na cabine. A porta rangia, e a pia pingava. A água fria na minha nuca me despertou um pouco.

Quando saí, Leo estava recostado na parede, impaciente.

— Puta que pariu. O que você tava fazendo? Caguei e voltei, e você ainda estava lá.

— Vai tomar no seu cu, Leo. — Eu resmunguei, guardando o celular.

Ele riu, o som seco e rápido.

— Isso aí, tá aprendendo. Tá virando hominho.

Seguimos para o refeitório, que ficava em um anexo da fábrica. Graças à nossa escolha de ir no último horário, a fila estava curta.

Peguei a bandeja, o metal levemente quente, e deslizei-a pelo trilho. Talheres, prato, guardanapo. Hoje era dia de arroz, feijão e um frango assado que parecia ter sido ressecado sob o sol do deserto, acompanhado por uma salada de maionese suspeita.

Sentamos em uma mesa semiocupada, perto da janela. O vidro estava embaçado, e lá fora, o céu já começava a se fechar em um cinza-pálido, carregado de chuva.

— Vocês viram o jornal hoje? — perguntou Pedro, um dos colegas que já estava ali.

— O quê? — Leo enfiou uma garfada de feijão na boca.

— O ciclone. Dizem que tá vindo pra cá.

Ouvir sobre o ciclone foi como uma notificação tardia. Eu tinha visto algo sobre isso, mas parecia distante, como as tragédias que só acontecem na TV.

— Tava lá no Sul, já fez cinco mortos e uns seiscentos e cinquenta feridos. — Disse Lucas, sentado ao meu lado.

A voz dele era baixa, e o peso da informação fez o barulho de talheres ao nosso redor diminuir por um instante.

— Que droga. — Pedro suspirou. — Certeza que vai acabar a energia.

— Sim, provavelmente. — Lucas concordou, apático.

— Mas que droga! Justo no meu dia de folga vai ficar sem energia! Eu queria era jogar no PC.

Leo não perdeu a oportunidade:

— Se fudeu, otário! Hahahaha!

Todos rimos, o som da nossa risada nervosa e seca misturando-se à ameaça real da tempestade.

O ciclone, com sua violência destrutiva e seu rastro de caos, parecia a única coisa capaz de romper a rotina monótona da fábrica.

Após o almoço, enquanto Leo e os outros foram fumar, eu me afastei. Eu precisava daquele isolamento.

Encontrei um banco de concreto no pátio interno, longe da agitação.

Coloquei os fones de ouvido. O mundo barulhento da fábrica se transformou em um murmúrio distante, uma cortina sonora que eu podia ignorar.

O vento começou a soprar, trazendo a primeira promessa de chuva.

Abri o meu aplicativo de vídeos.

Na tela pequena, começou a rodar um documentário sobre a origem do café.

Vi a colheita, as mãos delicadas de quem sabia esperar o fruto vermelho e maduro. Vi o processo lento e manual de secagem, de separação.

A maneira como a água e o fogo eram manipulados para transformar uma semente amarga na bebida que sustentava a civilização.

Em seguida, assisti a outro vídeo, desta vez sobre o açúcar.

A cana-de-açúcar sendo cortada à mão, o esmagamento nas moendas antigas, a fervura longa, o cheiro doce e pegajoso no ar, o líquido cristalizando-se, grão por grão.

Enquanto observava os inventos e os processos de séculos atrás, meu peito se enchia de uma admiração estranha e uma dor aguda.

As pessoas do passado. Eles eram os arquitetos.

Se dependesse de mim para ter ideias para essas invenções, a civilização ainda estaria atrasada. Estaria em ruínas.

A frase me atingiu como um soco no estômago. Eu era um mero consumidor. Um produto inútil da civilização que eles construíram.

Olhei para o relógio digital no celular. A luz azul da tela piscava, me alertando. Fim do almoço.

Hora de voltar à realidade pesada do estoque.

O resto da tarde se arrastou.

Contagem, separação, o barulho da chuva pesada batendo contra o telhado de zinco. Parecia que o ciclone estava mais perto do que previmos.

Quando o sino final soou às cinco da tarde, foi como o fim de uma sentença.

Despedi-me de Leo com um aceno e um resmungo, peguei a mochila e me dirigi ao ponto de ônibus.

Eu já estava com os fones de ouvido, a música agindo como um escudo contra o cansaço e o barulho do mundo.

Desci do ônibus no ponto isolado da avenida.

O asfalto ainda úmido brilhava sob a luz fraca dos postes que lutavam contra a escuridão precoce do temporal.

Antes de atravessar, parei para checar a avenida.

Era para estar cheia, com o trânsito do fim do dia escoando como um rio furioso; eu já tinha quase sido atropelado várias vezes ali.

Mas, agora, estava totalmente deserta.

Nenhum veículo, nenhuma alma.

A ausência de barulho de motor era mais perturbadora do que o ruído intenso.

Atravessei.

Enquanto ajeitava a mochila, meu celular apitou, cortando a música nos meus fones.

Era uma mensagem do governo:"Perigo Iminente: Vento Extremo e Chuva Intensa. Procure Abrigo."

O aviso era formal e frio, contrastando com o peso sombrio do céu.

Li a mensagem, soltei um suspiro melancólico e continuei meu caminho.

Entrei na rua estreita, e o som do trânsito — ou a falta dele — foi morrendo atrás de mim.

Eu vou dar um jeito.

A promessa ecoava em meus pensamentos.

Mas o que eu faria?

Mudar a vida era mais pesado do que levantar um palete.

A calmaria naquela rua isolada era quase exagerada.

Quando cheguei ao trecho final, senti um vento forte que me fez cambalear.

Não era o vento constante da tempestade, mas uma rajada que parecia vir de uma montanha.

As árvores balançavam de forma violenta, e uma chuva de folhas caídas rodopiava ao meu redor.

Num impulso, subi o barranco de terra correndo, buscando um atalho e uma visão mais ampla.

Era um hábito.

Do topo, eu costumava ter um vislumbre do centro da cidade: pequenas construções e um único e imponente arranha-céu.

Mas a visão de hoje era diferente.

No horizonte, onde o centro urbano se estendia a quarenta e cinco minutos de caminhada rápida, havia uma massa cinzenta e colossal.

O ciclone.

Era enorme e forte o suficiente para que seus ventos, ainda que distantes, fossem sentidos com violência ali, onde eu estava.

Eu não estava vendo uma tempestade, estava vendo a aniquilação.

Assustado, tirei os fones de ouvido.

O som do mundo real, o rugido do vento, me atingiu com força.

Vou correr para casa. Preciso avisar a todos.

Mas, de repente, a chuva chegou. Muito mais forte.

O céu se fechou em um breu numa velocidade que desafiava a natureza.

Em um instante, o cinza deu lugar à noite.

Droga. Esqueci meu guarda-chuva no vestiário.

Comecei a correr pela rua, o vento agora contra mim, parecendo me empurrar para trás.

Então, no meio daquela ventania violenta, senti um vento mais leve, mais quente.

Um calor aconchegante que se aninhou na minha pele.

E quando o vento suave passou por mim, ele trouxe um som:

— Arven.

Foi um sussurro, como se alguém estivesse parado bem ao meu lado.

Eu parei automaticamente, virando o corpo de um só golpe.

Olhei para os lados, meu coração batendo no ritmo do trovão distante.

Não havia ninguém.

A chuva intensa e o vento frio voltaram a se intensificar, me acordando do transe.

Senti uma sensação estranha e insuportável na nuca.

Olhei para trás, para a paisagem que eu tinha acabado de percorrer.

As árvores e o barranco sumiam em um breu.

Uma escuridão sólida e absoluta vinha em minha direção, silenciosa, engolindo o asfalto.

Assustado, comecei a correr.

O vento e a chuva eram barreiras líquidas e invisíveis, mas eu corri.

Olhei para a frente, mas a paisagem lá também estava se transformando em breu.

A escuridão vinha de todas as direções.

A sensação de queda veio antes que o breu me atingisse.

O chão onde meus pés pisavam simplesmente sumiu.

Eu estava flutuando.

Um vazio.

Não havia luz, não havia som, apenas meu corpo isolado na escuridão infinita.

O vento leve e aconchegante voltou.

E o sussurro, doce e fugaz:

— Arven.

Por um momento, senti que poderia alcançar algo, uma certeza.

Estiquei a mão, tentando agarrar essa certeza.

Mas antes que meus dedos encontrassem qualquer coisa, eu caí.

O baque foi seco, como cair de uma cama durante um pesadelo.

A dor me atingiu primeiro.

Levantei-me, tentando ignorá-la e entender o que havia acontecido.

O breu tinha se desfeito.

Olhei em volta.

Estava em um salão amplo, de paredes de pedra adornadas com tapeçarias.

E ali, o choque: um número mediano de pessoas me observava.

Suas roupas, de tecidos pesados e cores nobres, pareciam ter saído de uma série de época.

No centro da minha visão, ao fundo, sentados em cadeiras imponentes, estavam um Rei e uma Rainha, inconfundíveis por suas coroas e vestes.

Meu olhar via tudo, mas minha mente estava em pane.

O peso de todos aqueles olhares recaiu sobre mim.

Era um olhar que eu conhecia muito bem da minha própria autoavaliação, mas amplificado por dezenas de estranhos: decepção? raiva? era uma mistura destrutiva.

Virei a cabeça para a esquerda e vi seis outras figuras, seis jovens que, como eu, observavam tudo com curiosidade e medo nos olhos.

O que estava acontecendo ali? Onde eu estava?

Please sign in to leave a comment.